2025.08.05

2025.08.05

阅读量:

阅读量:

以下文章来源于欧亚信工青年 ,作者欧亚信工青年

欧亚信工青年.

西安欧亚学院信息工程学院青年群众平台;欧亚信工青年由大学生科技协会以及学生成长促进会竭诚服务青年的idea、文化、心理、情感和创业需求,运用网络文化元素吸引青年的新载体。

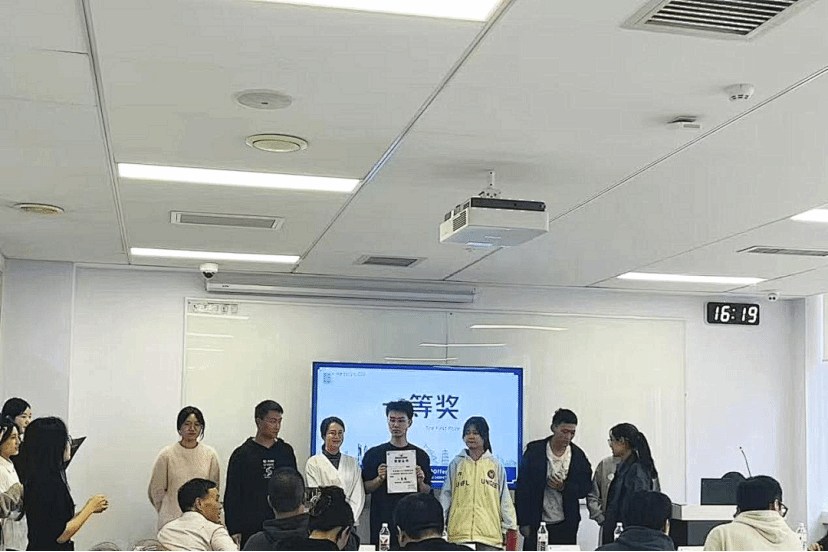

个人简介

王泽辉:西安欧亚学院信息工程学院软件工程学生;西安欧亚学院信息工程学院大学生科技协会活动项目中心成员;中国大学生计算机设计大赛西北地区赛三等奖获得者。

残园镜像

当废墟成为存在的注脚

史铁生初入地坛时,四百多年的光阴已将这座皇家祭坛剥蚀成“荒僻得如同一片野地”的存在。琉璃瓦的浮夸被岁月磨成哑色,朱红门壁淡褪成斑驳的素描,玉砌雕栏坍圮成几何形状的谜语。这处被时间遗忘的空间,恰如他突然停摆的生命齿轮——当 21岁的双腿骤然失去行走权,整个世界在轮椅的高度里重新解构。他在《我与地坛》中写下:“园子无人看管,上下班时间有些抄近路的人们从园中穿过,园子里活跃一阵,过后便沉寂下来。”这种沉寂并非死寂,而是生命退回到最本真的观测状态——当一个人从 “行动者” 变为 “观察者”,废墟反而成为存在的显影液,将日常被忽略的生命密码显影出来。

现代学生何尝不是困在各种“功能化空间”里?教学楼的格子间、标准化的住宅单元,这些被效率切割的空间正在剥夺生命的观测权。地坛的价值在于它的“无用性”—— 没有考核的荒草,不追求开花效率的野花,甚至连落日都只是自顾自地把光芒涂满墙面。这种非功利性的存在,恰是对抗现代性焦虑的解毒剂。当史铁生发现“露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光”时,他实则完成了一次存在主义的觉醒:生命的刻度从不写在时钟上,而镌刻在每一次露珠坠落的弧光里。

这种空间哲学让人联想到矶崎新的“废墟理论”,他在《反建筑史》中提出:“废墟不是终点,而是新意义的孵化器。”地坛的残垣与史铁生的残缺形成互文,就像庞贝古城的火山灰下封存着生活的切片,轮椅上的凝视也在时间层理中剥离出存在的本质。春日的地坛会在砖缝里钻出嫩草,草芽顶开干裂的泥块时,他能从轮椅的震动中感受到大地的呼吸;秋日的银杏叶铺满甬道,轮椅碾过的声音像某种古老的节拍——史铁生曾在笔记里写过,雨季的地坛有股潮湿的土腥味,混合着老柏树的清香,这种气味让他想起祖母的樟木箱,时光在里面被酿成醇厚的酒。当代艺术家蔡国强的《天梯》以废墟般的爆破轨迹追问存在,与史铁生在荒园里的顿悟异曲同工——当文明的外壳剥落,生命最本真的光痕才会显现。亨利・列斐伏尔在《空间的生产》中提出的“表征空间”理论,恰能解释地坛如何从皇家祭坛转化为精神原乡;史铁生通过书写将物理空间转化为充满隐喻的心理场域,使残园成为承载生命体验的容器。他曾细致描摹过地坛的角落:“西南角的荒草丛里,有一口废弃的井,井沿的石头被磨得发亮,不知道多少代人曾在这里汲水,如今井里长满了青苔,像一块被遗忘的翡翠。”这种对废墟细节的凝视,让破碎的空间成为历史的活化石。

生死辩难

从必然命题到创造命题

“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题”,史铁生这句看似宿命论的陈述,实则暗藏着存在主义的爆破力。在双腿瘫痪的至暗时刻,他曾将死亡视为 “必然会降临的节日",这种表述并非消极,而是将生死从伦理判断还原为本体论事实——当死亡被接纳为生命的内置程序,活着的重心便从 "逃避苦难”转向“定义意义”。他在园中观察到的蜂群、蚂蚁、瓢虫,这些微观生命从不在意“意义”的宏大叙事,却以最本真的姿态完成存在的证明:蜂儿悬停如小雾,是在书写空气的诗行;蚂蚁捋须疾行,是在执行基因里的存在指令。

这让我想起海德格尔的“向死而生”——当人意识到死亡是无法逃避的终点,才能从“沉沦” 状态中惊醒。史铁生的特殊之处在于,他将生理的残缺转化为认知的特权:坐在轮椅上,他比健全人更能察觉大地的呼吸。当他写道“园墙在金晃晃的空气中斜切下一溜荫凉”,这不仅是视觉描写,更是存在的顿悟——阴影的存在证明了光的轨迹,就像苦难的存在丈量着生命的深度。在现代社会,我们用各种娱乐和消费填充时间,本质上是在逃避对死亡的正视。而史铁生的启示在于:唯有敢于直面生命的有限性,才能在“道阻且长”的跋涉中,把每一步都走成存在的印章。

加缪在《西西弗斯神话》中提出的“荒诞哲学”,与史铁生的生命观形成跨时空对话。西西弗斯推石上山的永恒轮回,恰似史铁生在轮椅上与命运的拉锯——当他写下“职业是生病,业余在写作”时,已然将荒诞转化为创造的动能。这种转化在当代艺术家草间弥生的创作中亦有呼应:她以无限重复的波点对抗精神分裂的痛苦,如同史铁生用文字的经纬编织生命的意义之网。史铁生在《病隙碎笔》中曾细致描摹过透析室的灯光:“那灯光白得近乎残忍,把所有人的影子都压在墙上,像一张张被晒瘪的人皮。”这种对死亡的直视,让他笔下的文字始终带着体温——就像他描写的地坛落日,“不是沉下去,是熔进了地平线,把傍晚的云都染成流动的金属”。他曾在一篇散文中记录过这样的瞬间:一只蝉在树上鸣叫到最后一刻,翅膀逐渐僵硬,却仍保持着振翅的姿态“那不是死亡,是生命在凝固时留下的姿势。”

当代医学伦理学中的“生命质量论”在此显现参照价值:当医学技术可延长生命长度却无法保证生命质量时,史铁生的选择提供了另一种可能,以“写作”作为存在的锚点,将肉体的局限转化为精神的飞地。这与霍金在渐冻症中坚持科学探索的轨迹异曲同工,二者都证明了海德格尔所言的“向死存在”并非被动接受,而是主动建构意义的过程。作家阎连科在《我与父辈》中书写的苦难叙事,同样将生存困境转化为文学资源,但史铁生更以哲学思辨超越了苦难的具象层面,抵达存在论的普遍维度。他在《务虚笔记》中虚构的 Z 先生,双腿瘫痪后开始用文字重建世界,“他发现自己的笔尖可以抵达轮椅无法到达的地方,文字成为他的另一双腿,甚至比真实的双腿走得更远”。这种自我救赎的书写,让存在在文字中获得了永恒的可能。

母爱的拓扑学

在时空褶皱里寻找痕迹

书中最动人的莫过于母亲的“脚印拓扑学”——多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印。这种时空重叠的发现,让母爱从情感范畴升华为存在论维度的支撑。史铁生最初沉浸在自我苦难时,未能察觉母亲 “心神不定坐卧难宁”背后的双重痛苦:既是为儿子的遭遇悲痛,更是为无法代受痛苦而绝望。当他终于读懂那些沉默的脚印时,母亲已经化作园中的一株老柏树,在风中传递着无声的叮嘱。

这种母爱叙事打破了传统孝道的单向度叙事,呈现出存在主义式的相互成全。母亲的 “目送”与龙应台笔下的不同,它不是消极的放手,而是积极的“存在投射”—— 当她“端着眼镜像在寻找海上的一条船”般眺望儿子的背影时,实则在进行一场存在的博弈:她用自己的凝视将儿子从虚无中锚定,又用沉默的退场给予其自我救赎的空间。现代亲子关系常陷入 “过度干预”或“情感勒索”的误区,而史铁生母亲的智慧在于:她懂得在“靠近”与“远离”之间保持存在的张力,如同地坛的古柏,既提供荫凉,又不遮蔽天空。

法国哲学家列维纳斯的“他者伦理”在此显现深刻映照——母亲的凝视构成了史铁生“我” 之存在的首要他者,这种伦理关系不是占有,而是“面对面”的无限责任。史铁生曾在文章中回忆母亲送他出门的场景:“她总是说‘去吧,早点回来’,可我知道她站在门口目送了多久,直到我的轮椅拐过那道墙,她才会轻轻叹口气。”这种沉默的守望在他瘫痪初期尤为明显,母亲会假装去园子里摘花,实则远远跟着他,直到确认他只是安静地坐在古柏下,才悄悄退去。有一次,他在园子里待到天黑,回来时看见母亲仍站在门口,手里捏着他落在家里的围巾,“她的手指冻得通红,却一直保持着攥围巾的姿势,像握着什么重要的信物。”

当代作家迟子建在《世界上所有的夜晚》中书写的母爱,同样以沉默的在场解构了传统母性叙事,与史铁生的母亲形象共同构成了文学中“缺席的在场”母性谱系。从精神分析视角看,母亲的脚印与车辙的重叠,暗合拉康“镜像阶段” 的理论延伸——母亲的目光成为婴儿最初的镜像,而史铁生在废墟中发现的脚印,实则是迟来的自我认知镜像,完成了存在论意义上的“二次断奶”。母亲去世后,史铁生曾在某个雪夜回到地坛,发现轮椅印旁边有串陌生的脚印,突然想起母亲生前总说 “下雪天路滑,别出门”,此刻却觉得那些脚印像母亲留下的密码,在雪地里闪着微光。他在《秋天的怀念》中写道:“母亲生前没说完的话,都藏在地坛的风里,每当风吹过古柏,我就听见她在说:‘好好活 ’。”这种超越生死的对话,让母爱成为支撑他继续前行的精神脊梁。

苔藓哲学

在卑微处建构存在的坐标系

地坛的苔藓是被史铁生反复书写的意象。这些贴地生长的植物,没有乔木的伟岸,却在砖缝瓦砾间织就绿色的密码。“苔藓的绿是那种毫无杂质的绿,仿佛直接从阳光里提炼出来,”这种卑微生命的光辉,恰是史铁生对存在主义的本土化诠释 —— 存在的价值从不取决于高度,而在于对自身可能性的完全实现。当他在轮椅上成为“职业是生病,业余在写作”的生命样本时,实则在实践一种“苔藓哲学”:把苦难踩在脚下当作生长的基质,将残缺转化为观察世界的独特视角。

在消费主义盛行的今天,人们总在追求“乔木式”的成功,却忽略了苔藓式存在的哲学意义。史铁生的启示在于:当我们不再将生命视为需要不断升级的程序,而是看作可以无限深耕的土壤,就能在 “道阻且长”的跋涉中发现:每一道沟壑都是存在的年轮,每一次跌倒都是生长的契机。就像他在书中写的:“太阳,它每时每刻都是夕阳也都是旭日。当它熄灭着走下山去收尽苍凉残照之际,正是它在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝辉之时。” 这种时间的辩证法,正是对生命永恒性的诗意证明。

日本美学中的“侘寂”思想与苔藓哲学深度契合——茶道大师千利休将苔藓引入茶室庭院,以其卑微的生长对抗武士文化的宏大叙事,这与史铁生在荒园里的发现形成跨文化共鸣。当代生态艺术家安迪・戈兹沃西以自然材料创作的大地艺术,如用苔藓覆盖的石圈,同样在卑微材质中揭示存在的神圣性,印证了史铁生 “于无声处听惊雷”的生命顿悟。史铁生曾用放大镜观察过地坛的苔藓:“它们的根须像极细的银丝,扎进砖缝里,每片小叶都像翡翠雕成的勺子,盛着一点点露水。”这种微观视角让他意识到,卑微并非渺小,而是另一种形式的坚韧——就像他在病榻上写作时,每一个字都像苔藓的根须,缓慢而坚定地扎进生命的深处。

庄子“齐物论”的思想在此显现深层呼应:“天地与我并生,而万物与我为一”,史铁生通过苔藓意象将自我从“万物之灵”的神坛上拉回,成为与蜂蚁、露珠平等的存在者。这种平等意识在当代作家刘亮程的《一个人的村庄》中亦有体现,但史铁生更以身体的残缺作为认知的切入点,使谦卑成为存在的必然姿态而非道德选择。当城市里的人忙着修剪草坪时,地坛的苔藓正在完成一场静默的革命 —— 它们不用扎根土壤,仅凭空气中的水分就能生长,这种生存智慧恰是史铁生在绝境中的生命写照。他在《命若琴弦》中讲述的盲琴师故事,与苔藓哲学异曲同工:老琴师毕生追求弹断一千根琴弦的“药方”,临终前才发现药方只是一张白纸,但他明白了,重要的不是药方,是弹琴弦的过程,就像苔藓不必长成乔木,活着本身就是意义。

在史铁生看来,现代社会对“成功”的执念,恰如强求苔藓长成松树,是对生命本质的误解。他在随笔中写道:“大树有大树的挺拔,苔藓有苔藓的温柔,若世界只有一种生存方式,该是多么荒凉。”这种对多元存在的包容,让他的文字超越了个人苦难,成为照亮他人的精神之光。如今的地坛仍生长着苔藓,它们在游客的脚步声中默默蔓延,像史铁生留下的生命寓言——在时间的长河里,那些看似卑微的存在,终将以自己的方式,刻下不可磨灭的生命刻度。

参考文献

§

李延凤.生命的追问与救赎——史铁生《我与地坛》之内蕴探析[J].时代文学(双月版),2007,(04):76-78.

§

§

汪政,晓华.生存的感悟——史铁生《我与地坛》读解[J].名作欣赏,1993,(01):68-79.

§

§

张华,张永辉.叩问生命,追问生死——史铁生《我与地坛》对生命的探寻[J].名作欣赏,2024,(05):26-29.

§

§

何良蓉.浅析史铁生《我与地坛》中的自我救赎意识[J].名作欣赏,2023,(23):163-165.

§

§

王涵诚.《我与地坛》:史铁生对生死、命运的探索与思考[J].新楚文化,2024,(19):28-30.DOI:10.20133/j.cnki.CN42-1932/G1.2024.19.008.

§

§

魏景霞.选择的英雄——从存在主义视角看史铁生的《我与地坛》[J].中州大学学报,2010,27(01):52-54.

§

-END-